「茶の湯は総合芸術」といわれるように、実に多くの学びに満ちています。

点前を覚えることから始まり、不思議に思う一つ一つを学んでいくうちに、次の愉しみの扉を開いているのかもしれません。

茶室

亭主が茶を点てて客人に茶をふるまう空間のことを指します。

露地に入ると自然の情景があり、心を落ち着かせながら歩いた先にある、躙り口を備えた小間(四畳半以下)が茶室です。茶室百選が存在するほど、その建築は多様です。

点前

お茶を点てるための一連の動作を「点前」といい、小堀遠州流には70種類以上の点前がございます。

心を落ち着かせ厳かに点前をする、茶友と和やかに点前をする、など愉しみ方は人それぞれです。

茶事と茶会

「茶事」は1~5人くらいまでの少人数で行われるプライベートな集いです。様式は七つあり、その中の「正午の茶事」は、炭点前に始まり、懐石、濃茶、薄茶と約四時間のおもてなしをいたします。

「茶会」は「大寄せ」ともいい、数十人から数百人を招いて行われます。多くの場合、濃茶、薄茶、点心などでおもてなしをいたします。

濃茶と薄茶

「濃茶」は「練る」といわれるように、とろりとした濃厚なお茶です。「薄茶」は「点てる」といい、ほどよく沫だった軽やかなお茶です。

抹茶には「闘茶」という遊びはあるほど、その味は季節、産地になどによって微妙に異なります。新茶の封を切る11月は茶人のお正月ともいわれ、お祝いの茶事が催されます。

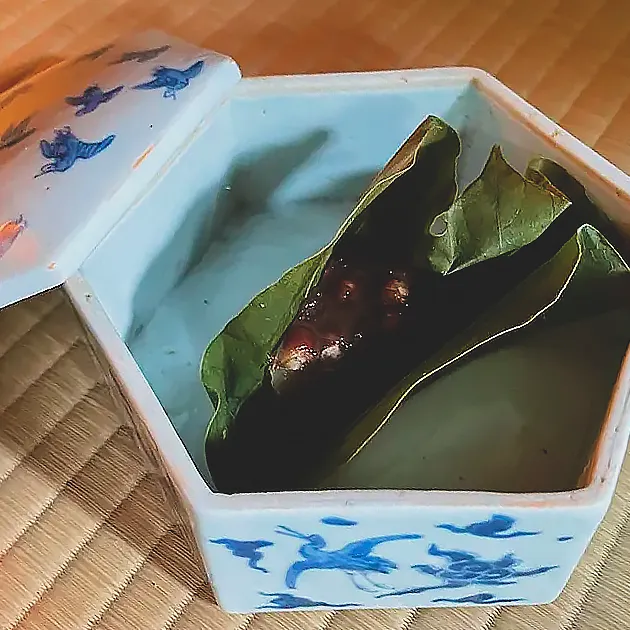

お菓子

全国には色・形・材料・銘の異なるお菓子があり、季節や趣向に合わせて選ぶ美味しい愉しみがございます。

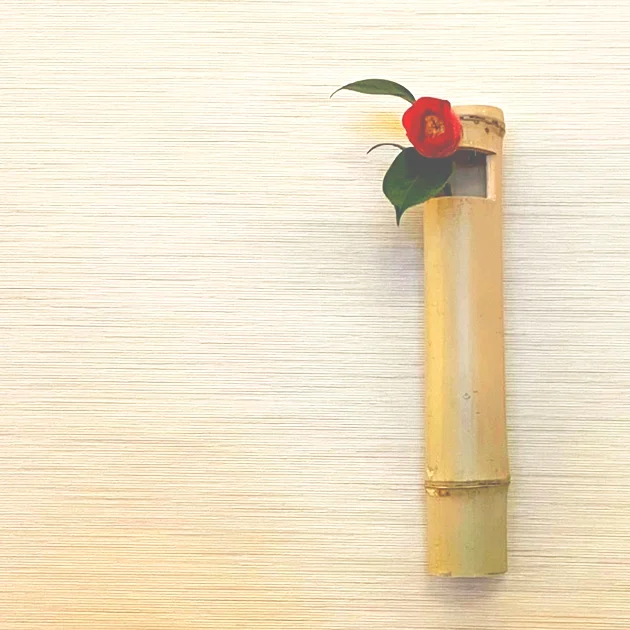

茶花

茶室の中で唯一「生」あるものが花です。わび茶の大成者である千利休は「花は野にあるように」と教えました。刻一刻と変化する花の美を鑑賞するのも、茶道ならではです。

懐石料理

一汁三菜、炊き立てのご飯と季節の食材を、お酒を酌み交わしつつ愉しみます。一服のお茶を美味しく召し上がっていただくためのお食事です。

多彩な茶道具

茶入、茶杓、水指など、日常生活では馴染みのない道具が多くございます。

古美術品を収集したり、竹を削って茶杓を作ったり、自分好みの茶碗を作陶したり、古文書を学んだり、興味のあるものをさらに深めていくのも愉しみです。